|

|---|

|

女沢林道(長野県駒ヶ根市〜長谷村) |

|

|---|

|

女沢林道(長野県駒ヶ根市〜長谷村) |

| ←町道高嶺線へ | 地図へ | 陣馬形林道へ→ |

|

前回この女沢林道へ行ったのは、もう10年近くも前のことだ。その頃は、やたら林道へ行きたく感じていた時期で、その手の案内マップ的な雑誌を探しては、ひたすら林道訪問を繰り返していた。本当に気ままで無計画な林道旅行だったため、記録に残すことなどもせず、写真なども一切残っていないことが今思うと本当に残念でならない。私がよく訪れる所、林道や廃村、廃校などは次から次と姿を変えていってしまう。昨年まで未舗装だった林道が1年後にはもう舗装工事が始められ、通行止めとなっていたりすることも珍しくない。「あの景色にもう一度出会いたいなぁ・・」なんて気持ちで林道に訪れたものの、舗装工事が全線にわたってされて、すっかり姿を変えてしまっていた・・なんて本当に悲しく感じてしまうことも少なくないのだ。道によっては、地元住民の生活のためどうしても舗装道路にする必要のあるところもあるだろう。また林業関係の大型車が入るためには未舗装路では管理維持が難しい、というところもあるだろう。それは仕方ないことである。しかし全てがそうではないように思える。林道だけではないが、あえて変える必要のないものはできるだけ自然の状態に近いものにしておく、というのは自然を壊す側の立場の者として心に留めておくべきことのように感じるのだが・・。いずれにしても、変わりゆくものを記録に残しておくのは大事なことである。 姿を変えてしまっていた林道・・。素敵な女性に出会う。その姿が忘れられず思いは募る・・。しかし5年後にたまたま出会った時にすっかり健康的に大きくなってしまい、横幅や厚みが倍ほどの大きさになって当時の面影はまるで見られなくなっていた・・さみしいなぁ・・なんていうのとは少しわけが違うのだ。 何か意味不明な文になってしまったが、ようするに今回の訪問は「あの当時の様子を残しているのだろうか、あの風景は今でも見れるのだろうか・・」という不安を抱えてのものだったのである。 |

|

|---|

|

女沢林道は、長野県の駒ヶ根市の信州駒ヶ根カントリークラブを少し過ぎたあたりの集落のはずれを起点とし、そこから東へ向かって高度を上げ女沢峠に至る。峠を越えてからは谷へ下り、沢沿いを走り、やがて上伊那郡長谷村の美和湖にたどり着く。この峠、伊那富士と呼ばれる戸倉山(1681m)の少し北に位置しており、標高は1300mを超えたくらいだろうか。10年前の訪問では、林道起点の集落ののどかな風景、それと女沢峠を越えて美和湖側に下る時に見えたアルプスの山々、などの風景が印象に残っている。またその時は通行止めにもかかわらず無理に入ったので(大人になった今ではそんなことはしません・・)、美和湖近くの林道出口で発破作業中の注意書きがあったり、大型ダンプの姿が多かったり、などヒヤヒヤしながらの走行であった。しかしそれ以外、たとえば峠の様子がどうだったかなどはまったく印象に残っておらず、今回の訪問では、公開にあたってそのあたりを確認しようと思ってのものだった。 |

|

|

|---|---|

|

2005年7月撮影 |

2005年7月撮影 |

|

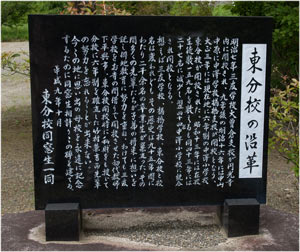

さて今回も前回と同じように中央高速の駒ヶ根インターで降り、そこから林道起点へ向かった。途中、コンビニで昼食を購入して山へ向かう。さほど険しくはないのぼり道を進んでゆくと、段々と集落の間隔が長くなり、その規模も小さくなってくる。周りの雰囲気も山間部らしくなってくる。しかし道路が十分な幅があるせいか、閉鎖感はほとんど感じない。 まず目につくのが大きな石碑。そこには、今はもう姿を見ることのできないこの分校の廃校に至るまでの簡単な経緯が書かれてあった。それによると分校名は『中澤小学校東分校』といい、昭和13年には159名もの生徒数があったらしいが、昭和43年には27名になり、そして翌年『中澤小学校』に統合されたとある。この碑は同窓生によって、平成9年に建てられたもののようである。小学校は中学校や高等学校に比べて、より地域に根ざしているものだ。それだけに故郷により近いものを感じるのだろうか、廃校跡に同窓生らの手によって記念碑のようなものが建てられていることは珍しくない。当時をしのぶと同時に、いつまでもここに故郷の母校があったことを伝えてゆきたい、そういう気持ちを込めてのものなのだろう。 |

|

|---|

|

2005年7月撮影 |

|

|

|---|---|

|

2005年7月撮影 |

2005年7月撮影 |

|

この廃校跡の入り口のところには大きな木がある。おそらく樹齢百年以上は間違いないだろう。分校が生まれる前からずっとこの地を守ってきているこの巨木、様々な風景を見てきたに違いない。校庭で遊ぶ子供たちの元気な姿、真剣な顔をして勉強する姿、先生に叱られしょげかえる姿、友を失い悲しげな姿・・。しかし廃校とともにそれらも消えてゆき、この木の周りには再び静寂が訪れた。ここを訪れる多くの卒業生は、きっとこの木を見て今は無き校舎を思い出し、当時のいろいろなことを思い浮かべるのだろう。今はその横に集会所が建てられている。また碑の手前にはかつての校門らしき石の門柱も残されており、その奥には小さな広場があり今はゲートボール場となっている。 |

|

|

|---|---|

|

2005年7月撮影 |

2005年7月撮影 |

|

|

|---|---|

|

2005年7月撮影 |

2005年7月撮影 |

|

その広場の脇にベンチがあったので、そこで昼食をとることにした。時折、横の道を車が通るものの、静かで木陰が涼しげな感じで、ゆっくりと昼食をとるには申し分ない。サンドイッチを食べながら広場に残されている遊具に目をやる。古びてはいるが、昭和44年に廃校となっていることを考えるとまだきれいで、その後も使われていたと感じさせてくれる。 |

|

|---|

|

2005年7月撮影 |

|

「廃校」「分校」「木造校舎」などにこの上なき魅力を感じる私であるので、山村などを訪れた際には、まずは学校もしくは学校跡を探してしまう習性が身についている。最初に校舎らしき建物を探す。それが見当らない時は学校につきものの広場(グラウンド)やフェンス、遊具そして桜の木などを探す。それも無い時は石碑を探す。地域によって大小様々であるので、小さなものも見逃さないようにする。こうしていくと、今ではかなりの確率で探しあてることができるようになった。それでもたまに公民館と間違えたりすることもあるが・・。 |

|

|

|---|---|

|

2005年7月撮影 |

2005年7月撮影 |

|

|

|---|---|

|

2005年7月撮影 |

2005年7月撮影 |

|

これはいけない、話が林道とは関係ない話になってしまっている。 さて、女沢林道であるが、その分校跡の地を越えてしばらく走ると、やがてのどかな見通しのよい丘陵地のような田園風景が広がってくる。所々に大きな家屋が見える。左手にゴルフ場を見ながら進むと集落が途切れ、一本の小道が見えてくるが、そこが林道の起点である。しかし林道の表示があるわけではない。そういえばこの女沢林道、正式名ではないのかもしれない。現地にはどこにも「女沢林道」の表示はなかったように思う。林道地図や案内本にそのように記されているのもあるが、何も記されていないものもある。ここでは女沢林道と呼んでいるが、もし正式名のご存知の方がおられたらご連絡いただければ幸いである。 |

|

|

|---|---|

|

2005年7月撮影 |

2005年7月撮影 |

|

|

|---|---|

|

2005年7月撮影 |

2005年7月撮影 |

|

|

|---|---|

|

2005年7月撮影 |

2005年7月撮影 |

|

確か以前訪れた時は、起点辺りから全線未舗装路だったように記憶している。今は峠から駒ヶ根市側は完全舗装となっている。その舗装路をのんびりとのぼってゆく。言い方はよくないが、何の変哲もない普通の道だ。うっそうとした感じもないかわりに景観が素晴らしいわけでもない。途中『新山線』という支線への分岐があるが、今回は訪れてはいない。地図上で見ると新山峠という所へ向かっているので、行ってみると面白いかもしれない。さらに女沢峠をめざして進んでゆく。道幅は林道にしては十分の広さが確保されており走りやすい。そうこうしていると舗装路が終わり未舗装路に変わった。そしてそこで道は下りになる。峠に着いたようである。峠には車が一台停まっていた。遊歩道があるので、ハイキング客のものなのかもしれない。峠とわかる標示は何もない。峠らしい景観もほとんどない。以前訪れた時の峠の記憶がないのもそのせいかもしれない。せめて峠名の標示くらいあってもいいと思うのだが・・。まあ、そのような感じなので長居することもなく下りのダート路を味わうことにした。 |

|

|

|---|---|

|

2005年7月撮影 |

2005年7月撮影 |

|

|

|---|---|

|

2005年7月撮影 |

2005年7月撮影 |

|

|

|---|---|

|

2005年7月撮影 |

2005年7月撮影 |

|

やはりダート路はいい。たとえそれが何の変哲のない風景の中だとしても、舗装路と未舗装路とでは音が違う、色が違う、空気が違う・・・のだ。途中、前回訪問時に印象に残っていたアルプスの山々の風景を久しぶりに見る。私は山のことは全くわからないのでなんという山なのか曖昧であるが、地図で見ると突き出た山は、標高全国第2位の「北岳」なのかもしれない。今回は雲がかかっており、前回のようにクリアには見ることができなかったが、久しぶりに見ることができ、一応この林道での目的は果たした思いであった。 |

|

|

|---|---|

|

2005年7月撮影 |

2005年7月撮影 |

|

|

|---|---|

|

2005年7月撮影 |

2005年7月撮影 |

|

更に道を下ると分岐に出る。どちらも未舗装である。女沢を下り美和湖へと向かう道と『中尾』へ向かう道である。ここは左に進み美和湖へと向かう。やがて道は木々のため薄暗くなり、そして女沢に出合う。美和子という女に出会うのではなく、美和湖にむかって女沢に出合うのだ。女沢を左手に見ながら林道を進むと、程なく大きな赤い鉄橋が見えてくる。これが林道の終点となる。ここにも林道標示の看板は見当たらない。林道ということを特にアピールすることのないこの林道、地元の人たちにとっては「山越えで隣村に行く、ちょっと走りにくいけど便利な道」って感じなのかもしれない。 |

|

|

|---|---|

|

2005年7月撮影 |

2005年7月撮影 |

|

|---|

|

2005年7月撮影 |

|

|

|---|---|

|

2005年7月撮影 |

2005年7月撮影 |

|

肝心の林道のことがごくわずか、という何だかわけのわからないレポートになってしまったが、この後『黒河内林道』『町道高峰線』とレポートは続く予定である。懲りずに読んでいただきたい、など思う次第である。 |

|

|

|---|---|

|

2005年7月撮影 |

2005年7月撮影 |

|

|---|

|

2005年7月撮影 |

| ←町道高嶺線へ | 地図へ | 陣馬形林道へ→ |

| ■e−konの道をゆく■ |