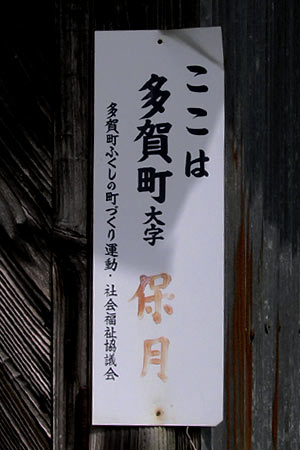

保月

━滋賀県犬上郡多賀町━ |

|

|---|

保月

━滋賀県犬上郡多賀町━ |

|

|---|

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

みなさんは「故郷(ふるさと)」というと、どういう風景を思い浮かべられるだろう。唱歌「故郷」にあるような山、川、そして父、母などを思い浮かべられるだろうか。それとも、そういう故郷は遠い昔のことで、単に実家の父母の家屋などの風景を思い浮かべられるのだろうか。あるいは古い映画の中のワンシーンのようなものが浮かんでくるのだろうか。それともそのことばからは、もう何のイメージも浮かんでこないのだろうか・・。もし「故郷(ふるさと)」ということばから何のイメージも浮かんでこない、多くの人にとってそのことば自体が死語のようになっていくのだとしたら、そういう社会は悲しむべき社会といえるのではないだろうか。たとえ形は違っても「故郷(ふるさと)」というイメージは、人それぞれの中に、それぞれの形で残っていってほしいものである。

「故郷(ふるさと)」 |

|

|---|

|

2004年7月撮影 |

|

私は廃村や過疎の村、山村の風景が好きで滋賀県内を中心にいろいろな所を訪れてきた。その中で私の中の「ふるさと」のイメージにあてはまる所が二つある。一つは琵琶湖の西の山奥、福井県境に近いところの『椋川』地区の集落である。それほど高くない山に囲まれ、ある程度の広さを持った緑の平地と、そこを流れる澄んだ水の小川。そして茅葺屋根の家々や田畑。そこは四季それぞれの彩りを持った風景を見せてくれ、ゆっくりと時間が流れてゆく。私がこの山奥の集落『椋川』を初めて訪れた時、「これぞ、故郷の風景・・」というイメージを強く感じたことを覚えている。 |

|

|---|

|

1992年8月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

|

|---|---|

|

2001年8月撮影 |

2004年8月撮影 |

|

そして二つめが今回取り上げたところの、冬季に無住となる集落の『保月』である。600mという高地ゆえ、広々とした平地があるわけではないが、鈴鹿山脈のこのあたりに広がるカルスト地形のドリーネ(凹状部)に位置するこの集落は、四方を山に囲まれ、その中央を走るなだらかな傾斜の決して幅広くない道、その脇に並ぶ古い家屋、茅葺の家、神社、寺そして小さな木造校舎(今はもうないが・・)など、私の中の「ふるさと」ということばのイメージに非常に近いものだった。山間の狭路を走って、ようやくここにたどり着いた時、何かすごく安心したのを覚えている。ただ、通常の山村集落の風景と違っていたのは、きれいに手入れされた家屋とそれと対照的な家屋、そう、朽ち果てつつある家屋が多く存在していたことである。イメージとしては「ふるさと」のイメージであったのだが、妙にさみしさを感じたのはそのせいだろうと思う。 |

|

|---|

|

1992年8月撮影 |

|

|

|---|---|

|

2003年8月撮影 |

2004年6月撮影 |

|

この『保月』の集落は 『五僧』の項でも述べたように、歴史的には「五僧越え」という、主要街道の間道の道沿いにある集落として長らくにぎわっていた。今でこそ、人が住むことのできる家屋がわずかになってしまっているが、その昔は美濃の国と近江の国を行き来する旅人たちの為の、100人も泊まれるような宿屋、そして質屋、酒屋まであったという。五僧越えの道に存在する集落の中でも大きな規模で、そして旅人や住人など多くの人たちでにぎわっていたことだろうこの集落も、時代の流れとともに大きく姿を変えていったのである。『杉』『五僧』とともに脇ヶ畑村となった時も、村の中心は『保月』で、学校や役場、郵便局など主要施設はすべてここ『保月』にあった。また多賀町となってからもそれを引き継ぐ形で、役場支所や主要施設などは全てここに置かれていた。 |

|

|

|---|---|

|

1994年8月撮影 |

2001年8月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

そういえば、一つ疑問がある。脇ヶ畑小学校と多賀中学校脇ヶ畑分校と役場支所の位置関係である。現在この地を訪れると、集落の中央を走る道の『杉』方面寄りの道の脇に「脇ヶ畑小学校跡」という石碑と、その建物の一部だったと思われるトイレが空き地に残っている。しかし「脇ヶ畑史話」の写真を見ると、このトイレと続きとなっている建物の写真は中学校と紹介されている。さらに先日訪れた「多賀町立博物館」の〜多賀の昔写真展〜では、同じ建物の写真が役場・郵便局と紹介されている。「脇ヶ畑史話」に掲載されている役場建物写真は、またそれとは違った外観の建物となっている。一体何が何なのか・・。そこで以前、多賀中学校脇ヶ畑分校で教鞭を取っておられた方に失礼を承知で突然の電話で伺ってみたところ、「あの石碑は誤りである」「石碑のあった所は中学校があった所である」「小学校は少し奥まったところの高台にあったが、今はその跡もだいぶ削られて整地されてしまっている」「役場はもっと五僧よりにあった」ということをうかがうことができた。これだと疑問のつじつまが合う。嫌な顔一つせず(見えたわけではないが)に教えていただいた、昭和39年より4年間、つまり閉校の1年前まで分校で教師をされていたその方にひたすら感謝である。

話をまとめてみると、つまり現在、小学校跡となっているところは実は中学校が建っていたのである。そして小学校はそれよりも少し五僧よりで奥の方にあったのである。これで位置関係はほぼ判明した。それでは私が1992年に撮影した木造二階建ての大きな建物は一体??外観から見ると中学校ではない。では小学校なのか・・。私はずっとその写真を石碑のある所の建物(つまり中学校)と思い込んでいた。しかし2枚の写真は方向の違いがあっても入り口の形状などを見ると同じものとは思えない。私の勘違いなのだろうか・・。暖かくなったら現地を訪れて、現地の方にも伺いながらもう一度確かめてみようと思っている。 |

|

|---|

|

井原耕造氏撮影:多賀町立博物館「多賀のむかしの写真展」より |

|

|---|

|

1992年8月撮影 |

|

|---|

|

井原耕造氏撮影:多賀町立博物館「多賀のむかしの写真展」より |

|

|---|

|

井原耕造氏撮影:多賀町立博物館「多賀のむかしの写真展」より |

|

|---|

|

井原耕造氏撮影:多賀町立博物館「多賀のむかしの写真展」より |

|

話を元に戻して、これまでの『保月』の人口の推移をみてみよう。

明治11年:戸数65、人口301人 上記の数字は全て多賀町史からの引用である。またこの項のTOPにある「昭和51年廃村」というのも多賀町史からのものである。昭和51年に廃村となっているにかかわらず、それ以降も居住者はおられるのは、どのような解釈をしたらよいのだろうか。行政的に居住者がゼロになったということなのだろうか。いまひとつ廃村の定義が明らかではない。いずれにしても現在の『保月』は冬季には無住となるものの、暖かくなると山仕事等で戻ってこられる、もしくは新たに建てられた家屋に戻ってこられる、という現状から考えると廃村ということばは当てはまらない。 この人口推移を見ていると、かつては家屋が65戸もあり300人以上の方が住んでおられたというのに驚く。これ以前のデーターがないので何ともいえないが、明治以前には間道として大いに利用されていたことからすると、この数字以上の賑わいがあったことも推測され、100人もの客を収容できる宿があったことも納得できる。伊勢神宮の「天照大神」の親神である「伊邪那岐命」と「伊耶那美命」の多賀大社、ここに訪れるために多くの参拝客が五僧越えのこの道を利用したことであろう。今は静かになってしまったこの地を訪れる際に、当時の状況を思い浮かべながら今の風景を見るのもなかなかのものではないだろうか。 |

|

|---|

|

2001年8月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

|---|

|

2003年8月撮影 |

|

人口、戸数の変化を見ると、同じ脇ヶ畑村の『杉』『五僧』は昭和40年あたりまでは戸数変化がほとんどなく、それ以降、急激に落ち込んでいるのに比べ、『保月』は明治以降ほぼ一定に減り続け、昭和20年代後半と昭和40年頃大きく減っている。『保月』は大集落だったゆえ、山林も耕地も所有しない家も多く、そういったところは時代とともに離村してゆく運命にあったようだ。山の生活で、持ち山のない買山製炭業では生活してゆくことはできなくなったのである。もちろん土地を持たないゆえ、縛られることなく身軽に動けた、ということも言えるだろうが・・。また、こういった山村地域に共通する燃料革命による大打撃に加えて、昭和43年度を持って小学校と中学校が閉校となり『保月』から教育の場がなくなってしまったことは、就学年齢もしくはそれ以下の年齢の子どもを抱える家庭にとっては離村の決定的な要因となったことは間違いない。そして残るのは高齢者のみとなる。当然人手が少なくなれば今までできていた畑仕事、山仕事、冬の雪対策なども以前のようにはできなくなってしまう。その結果、畑は荒れ、山の手入れも不足し、家屋も傷みやがては朽ち果て崩壊する運命となる。 |

|

|---|

|

2001年8月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

私は、ここ『保月』に1992年に初めて訪れて以来何度か来ているのだが、大部分が夏である。夏に来ると畑仕事をしている人、神社を掃除している人、小さな子どもを連れて散歩している人、山手で聞こえるエンジン音(チェーンソー?)など、必ず人の姿を見、そして人の気配を感じる。道から見える家屋にはカーテンがかかり、洗濯物が干されてあったり、庭先にはきれいに手入れされた花が咲いたりする、ごく普通の山村の風景である。さらに初めて訪れた時には木造校舎も残っていた。非常に美しかった。その印象が非常に強い。そのためこの地に「ふるさと」の風景を感じるのかもしれない。特に小さな子どもを連れた母親の姿を見るとそれを感じる。おそらくその母親も幼い頃はこの地で育ったのであろう。夏場はこの600mの地は、下界?に比べるとはるかに涼しい。そこで夏休みを過ごしに来たのだろうか。虫が鳴き、鳥がさえずり、獣の声も時にはきこえる。もちろん車なんてものは滅多に通らない。そのかわり山からは山仕事のチェーンソーのエンジン音や草刈機の音。コンビニやスーパーなど何もない。自動販売機もない。時折、私のような怪しげな?部外者がカメラを持って訪れたり、登山客が静かに通ってゆくだけ。冬季の命をも削るような厳しさとは対照的に、この季節はおだやかに、そして静かに時間はゆっくりと流れてゆくのである。 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

|---|

|

2003年8月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

しかし、ここも時間の流れとともに少しずつ姿を変えてゆく。木造校舎や役場などは取り壊されて久しく、茅葺の家も少しずつ姿を消し、荒地、もしくは草の伸び放題の所も増えてきた。朽ち果て残骸をさらそうとしている家屋も多い。私の中では普段は美しいと感じる家屋の残骸なのに、それがなぜかここでは似合わない。違和感を感じてしまうのだ。なぜかというと、そこに人がいるからである。かたや朽ち果てる運命を待ち、かたや人の手が入り姿を保とうとしている。全く違った運命の二つが混在し、どう解釈すればよいのか迷ってしまう。この先、この集落はどのように姿を変えてゆくのだろうか。この近辺には多くの廃村、過疎の村が存在している。だがこの『保月』は他の村とは何か違っている。他の村はその立地条件から平地が少なく、木々に覆われ日照条件が極めて悪い。平地が少ないゆえ、畑もない。昼でも暗くじめじめしている。『保月』が、こういう地域にありがちな製炭業のみに依存していたのであれば、同じ運命をたどっていったことだろうが、他の集落に比べると平地が多く、そのためわずかながらではあるが畑作も可能であった、ということが他の集落と違った運命をたどっている要因なのだろうか。 |

|

|---|

|

2003年8月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

|---|

|

2003年8月撮影 |

|

『五僧』の項で述べた、関が原の戦いで敗れた鹿児島の武将の島津義弘に因んでの「関ヶ原踏破隊」だが、毎年はるか遠くの鹿児島県の伊集院町からこられて、当時と同じルートをたどって関ヶ原から五僧峠を越え多賀で一泊という行程で現在も実施されていることがわかった。踏破隊が開始された当初より諸事情で日数は減り、二日間となっているが、ちょうど多賀大社の万灯祭の日にあわせて行われているという。踏破隊は、お昼過ぎごろに五僧を越え、多賀の宿泊地には大体夕方の6時過ぎの到着になるそうだ。その日は昼食も抜きで歩きとおすという強行軍である。夜は、ゆっくりと万灯祭で旅の疲れを癒してもらおう、ということなのだろう。島津義弘の敗走の際は、保月の出身者が道案内を行なった。そして今も踏破隊が通る時は、保月の人たちが出迎え、励ます。『保月』がたとえ冬に無人化するとはいえ、集落として形を維持してゆく限りこの光景は続くことだろう。しかし雪に閉ざされる冬が過ぎるのを待って『保月』に戻ってこられる多くの方は高齢者である。5年後、10年後はどのように姿を変えていくのだろうか。 |

|

|---|

|

井原耕造氏撮影:多賀町立博物館「多賀のむかしの写真展」より |

|

|---|

|

井原耕造氏撮影:多賀町立博物館「多賀のむかしの写真展」より |

|

いずれにしてもこの美しい集落、自然はそこを訪れる多くの人たちの記憶に残り、そして居住者にとっては大切な故郷として今後も残ってゆくことは間違いない。たとえ形が変わっても大切な故郷として・・。 |

梅雨の中、咲き誇る花たち・・ |

|

【参考資料】 |

| ←五僧へ | 地図へ | 杉へ→ |

| ■e−konの道をゆく■ |