五僧

━滋賀県犬上郡多賀町━ |

|

|---|

五僧

━滋賀県犬上郡多賀町━ |

|

|---|

|

滋賀県の東部、ちょうど岐阜県と三重県の3県の県境が交わるあたり、そこから南に向かって連なるのは鈴鹿の山々、最高峰の御池岳でも1200m半ばしかないが、その低山ゆえこの山々は古くから人々の生活に密着し、非常に身近に四季それぞれの美しい姿を我々に見せてくれていた。人はこの山々から多くの恵みを授かり、山に感謝し敬意を表し、山に神を見出して自然と同化しながら生きてきたのである。そして更なる恵みを求めて山奥深く入っていく。「何でそんなに不便なところへ?」などと、贅沢になりすぎた今の世の中や生活を基準に考えても理解できるはずがない。恵みを得られるということ、それはすなわち「生きていける」ということなのである。そのために厳しい自然とも戦ってゆけるのだ。だから山奥深く入っていくのは何も不思議なことではなく、そういう所に集落が生まれてきたのも自然の流れだったといえるのである。 |

|

|---|

|

2001年8月撮影 |

|

人が行くところに道ができる。動物が行くところにも道ができる。しかし、それらは相いれず、それぞれ違った道となる。動物が行く道は昔も今も変わることはないが、人が行く道は昔と今とは大きく変わってしまっている。人がやっと通れる程しかなかった細く起伏の激しい道は、少しずつ道幅が広げられる。山での仕事を生業とする人々が収穫物・生産物を背負って運ぶ。子どもが母親につれられて通る。山仕事を終えた老人が汗を拭きながら通る。時には戦(いくさ)に敗れた武将たちが、敵から逃れようと瀕死の状態で山道を抜ける。多くの人が様々な思いや目的を持って通る。人以外に牛や馬が荷を乗せて道を通り、そして人とともに木の車輪を持った大八車なども通るようになる。道はいろいろなものを導き、踏み固められるとともに、時代に合わせてより便利な形に変わってゆくのである。 |

|

|

|---|---|

|

2001年8月撮影 |

2001年8月撮影 |

|

山でとれた生産物を人馬で運ぶ時代が長く続き、その間、道は大きく変わることはなかった。しかしそれが人力以外の動力を得るようになると、急速に道は変貌を遂げてしまう。大きな重機で削られ、広げられ、そしてやがて道の表面がコンクリートやアスファルトで硬く固め、覆われる。山と人の距離がより縮まってくると、これまでとは比較にならないほどの量の山の恵みが自動車によって一気に運び出されるようになり、大きな音を立てて積荷満載の自動車が行き交い、静かだった山は姿を変えてゆく。しかし、幸か不幸か、こういった流れに乗ることができず取り残された集落がこの鈴鹿の山奥にいくつか存在している。まるで時代に取り残されたかのように・・。いや、存在していたというべきなのかもしれない。それらの多くは今はもうその姿を見ることができず、ただ集落の残骸を見せるだけとなってしまっているからである。 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

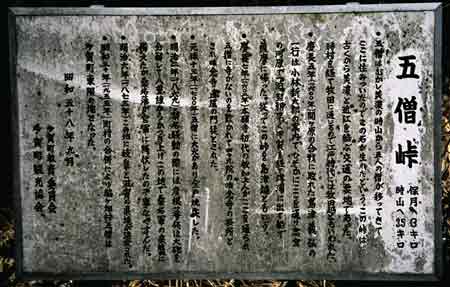

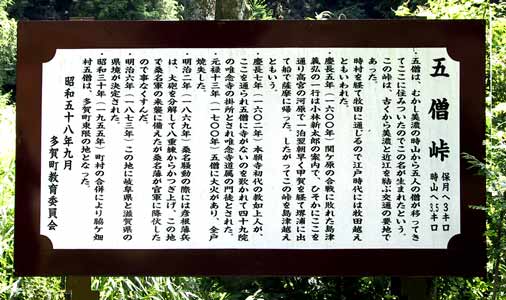

廃村『五僧』、何とも意味ありげな名前である。鈴鹿の山腹のカルスト地形の高台地帯、標高約500mあたりに位置するこの村、かつては『保月』『杉』とともに脇ヶ畑村を形成していた。この集落の位置する岐阜県との県境、鈴鹿山脈の峠部である五僧峠の看板にその名前の由来が触れられているが、それによると「美濃の時山から五人の僧が移ってきてここに住みついた」ということである。全く名前そのものである。もう少し詳しく知りたいのだが、集落の起源は明らかではなく、それ以上のことが書かれているものは、現在のところ私は目にしていない。 |

|

|---|

|

1993年4月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

今の様子からは考え難いが、美濃の『時山』から『五僧』そして『保月』『杉』を経て『八重練』から『彦根』や『多賀』へ至るルートは「五僧越え」と呼ばれ、主要街道の間道として栄えていたという。この峠が古くから美濃と近江を結ぶ交通の要地であった、ということは先程の峠の看板にも書かれており、『保月』に至っては100人近くを収容できるような宿まであったらしい。また、有名な話だが、この「五僧越え」は「島津越え」ともいわれる。これは1600年の関ヶ原の合戦で破れた西軍の鹿児島の武将、島津義弘が大勢の敵軍(東軍)の中を大胆にも中央突破し、美濃の国から国境の五僧峠に出て近江の国に入り、近江の国の小林新六郎の案内で高宮の河原で一泊して翌朝、信楽を出て堺まで行き、そして船で薩摩に帰ったところからそのように呼ばれている。この史実に因んで、島津義弘の郷里の鹿児島県伊集院町では、夏休みに関ヶ原から五僧峠を越えて堺まで160kmを五日間かけて歩くという「関ヶ原踏破隊」が企画され、昭和35年を第1回とし、毎年実施されてきた。開始当初は参加者を中学生以上としていたが、第19回(昭和53年)以降は小学生や中年層の参加も認められ、行程も二日間で多賀町までの150km踏破と改められている。今も続けられているのかどうかは確認できていないが、されているのなら一度是非見てみたいものである。 ※その後の調べで、この「関が原踏破隊」は現在も実施されていることが判明しました。詳しくは 『保月』の項をご覧ください。(2005.3) |

|

|---|

|

2001年8月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

|---|

|

2001年8月撮影 |

|

それにしても、現在の寂れた様子を見ると『五僧』や『保月』がその昔、間道の集落として栄えていた、などとてもじゃないが想像できない。ここだけでなく、これより少し北の芹谷沿いの地域一帯には多くの廃村や冬期に無人となる集落が存在するのだが、その大部分が今からは想像できないほど昔は集落規模も大きく人口も多かった。しかし不思議なことに、この『五僧』は少し様子が違う。元禄8年(1695年)に12戸、明治11年に11戸(現住人口54人)、明治44年は10戸(現住人口64人)、大正11年には再び11戸(現住人口65人)、昭和11年には再び10戸(現住人口59人)というように、長年にわたって戸数の変化がほとんどみられないのである。これは山腹のわずかな凹地という立地条件ゆえ、増えようがなかったと言うことなのだろうか。それとも、こういった過疎の村によくあるのだが、分家を認めず家を継ぐ長男以外は村を出なければならない、ということからなのだろうか。

廃村となる時期の人口と世帯数の推移を見ると以下のようになっている。 |

|

|

|---|---|

|

2004年6月撮影 |

2001年8月撮影 |

|

|

|---|---|

|

2001年8月撮影 |

2001年8月撮影 |

|

『五僧』がどのような理由で廃村の道を辿らなければならなかったのか。上の人口の推移を見てもわかるように、昭和40〜45年頃に急激な人口の減少、すなわち離村者の急増が目立つ。このあたりの多くの廃村と同様である。これは『向之倉』の項でもふれているが、燃料革命による薪炭需要の激減に起因していることに他ならない。『五僧』はずっと以前は養蚕や麻綛加工、製炭で生計を立てていたが、昭和初期以降は製炭業に依存するようになっている。そして燃料革命が起こると当然のように生活できなくなり、人々は村を去らざるを得なくなってしまったのである。それに加えて権現谷林道が昭和40年に開通したことで、そこに住居を置かなくても山の管理が可能となったことが離村に拍車をかけてゆく。また旧脇ヶ畑村(『五僧』『保月』『杉』)には、『保月』に脇ヶ畑小学校と犬上東中学校脇ヶ畑分校(後の昭和30年の新多賀町誕生時に多賀中学校脇ヶ畑分校)があったが、生徒数の減少により小学校が昭和44年4月より休校、中学校が昭和43年3月に廃止されて本校(多賀中学校)に併合、という状況に追い込まれている。子どもが教育を受けることができない、ということは、子どもを持つ家庭にとっては、そこでは暮らせない、ということを意味する。結果として小さな子どもを持つ家庭は村を離れ、残るのは高齢者のみとなってしまう。そして、その高齢者も・・。 |

|

|---|

|

1993年4月撮影 |

|

|---|

|

2001年8月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

私が初めてここを訪れたのは1993年4月である。その時は権現谷林道とアサハギ林道との出合いから、県境に向かって山道を10分程歩かなければ『五僧』へ行くことができなかった。その後、権現谷林道から『五僧』までの林道が開通し、今では車で集落まで行けるようになっている。この権現谷林道は1942年(昭和17年)に工事が開始し、途中永らく中断があったものの、1981年(昭和56年)に全線が開通し、R306と県道多賀醒ヶ井線が結ばれた。また『保月』につながるアサハギ林道は、1968年(昭和43年)に開設されている。それでは、これらの林道が開設するまでの『五僧』から『保月』へ行く術といえば、権現谷の川沿いの細道を通り、岩づたいに川を渡り、3kmもの過酷な山道を歩くしかなかったのである。起伏の激しい山道を歩く困難さは、平地の3kmを歩くのとは比較にならない。もちろん歩くのは大人ばかりではない。学校へ通う小さな子どもも歩かなければならない。大人でも大変であろうこの道を、小学校に入りたての小さな子どもたちが大きなかばんを背負って歩く姿を想像すると、何ともいたたまれなくなる。天候の良い日ならまだしも、雨の日や雪の日に辛く険しいこの道を歩くことは、上級生の力をかりながらとはいえ、小さな子どもたちにとってはさぞかし辛く怖かったことだろう。『権現谷林道』の項でも少しふれたが、この谷は普段は川底も浅く、水量も少ないのだが、大雨の増水時などでは水かさが急激に増し、非常に危険な谷に変貌する。 |

|

|

|---|---|

|

1993年4月撮影 |

1993年4月撮影 |

|

多賀町公民館から発行された『脇ヶ畑史話』に当時の通学時の様子などが詳しく書かれている。それによると、雨の増水時には膝はおろか腰まで水につかって登校し、台風の時は教師は常に気象状況に注意し、危険と判断すれば即座に児童・生徒を下校させたという。またその判断が非常に難しく、ここのことをよく知ったベテラン教師でないとできなかったようだ。ある時など、登校時に先頭を歩いていた中学生が川の流れに足を取られ濁流に転倒し、これ以上は危険と判断して全員引き返し登校を取り止めたこともあったという。いつ大きな事故が起こっても不思議ではない状況だったのである。また大雪の日は父兄が先頭を歩いて雪道を固め登校したそうだ。しかし『五僧』の子どもたちは、腰まで埋もれるような大雪でも決して休むことなく、中学生を先頭に元気に登校して来たということである。もちろん今のように便利な防水ウェアがあるわけではない。学校に着く頃にはもう全身濡れねずみで、それを乾かすだけで半日かかり、ようやく乾く頃には下校となってしまう。今からは想像できないような過酷な生活を、日常的に普通に過ごしていた子どもたちがいたのである。ここで培った足腰の強さや我慢強さは、きっと誰にも負けなかったことだろう。そういった苦労を何事もないように受け入れる屈託ない子どもたち、そして笑顔、今の時代にはもう見ることができないものなのかもしれない。 |

|

|

|---|---|

|

2001年8月撮影 |

2004年6月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

さらに、入学式や始業式、終業式、卒業式は多賀の本校で一斉に行われるため、子どもたちにとって大変な一日となる。『五僧』の子どもたちは朝の6時前に出発して30〜40分の道のりを歩いて、まずは分校のある『保月』に向かう。そこから2時間半以上かけて生徒全員で本校へ登校するのである。帰りは上り坂ゆえ、さらに過酷な負担を強いられる。ようやく帰り着いた分校。でも『五僧』の子どもたちは、ここからまたさらに3kmもの山道を歩き、谷を渡って自宅まで帰らなければならない。往復で6時間もの山道を歩くことになるのである。そして疲れきった体をさらにむち打ってようやくたどり着いた時の我が家、そして母の温かい出迎え、さぞかし嬉しかったに違いない。そして「おかえり」と笑顔で迎えた母親は、疲れきった我が子の安堵の笑顔を見て、この上なき愛しさを感じたことだろう。 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

|

|---|---|

|

2004年6月撮影 |

2001年8月撮影 |

|

厳しい生活環境。それでも故郷である。厳しい自然も時にはあたたかい自然となる。住み続ける者にしかわからない良さも多くあったことだろう。しかし、時は流れ生まれ育った故郷を去らなければならない時がやってくる。 残っていた周りの家屋が次々と主を失い廃屋となる。朝夕挨拶を交わしていた隣人がいなくなり、夜はもうどこの家も電灯が灯っていない。そして夜の静寂が怖ろしく感じるようになった時、ついに村を去る決意をする。明日、いよいよ村を去る、その時思い浮かぶのは・・幼い頃の思い出、ガキ大将にいじめられたこと、それとも家族全員でした炭焼きのこと、やさしかった母親のこと、たくましく山仕事に出かける父親の後姿、村中でにぎわった運動会、毎日通った学校のこと、雨の日も雪の日も歩いた学校までの山道や谷、愛する人を失った時の悲しみ・・・これらのことが次々と走馬灯のように駆け巡る。そのうちに気づけば窓の外は白くなり、やがて朝を告げる鳥の鳴き声が聞こえ始め、いつもどおりの朝がやってくる。そして最後の朝食をとり、長らく住み慣れた家に別れを告げ、先祖代々続いてきた思い出深き故郷を去ってゆくのである。 |

|

|---|

|

2001年8月撮影 |

|

|

|---|---|

|

1993年4月撮影 |

2001年8月撮影 |

|

|---|

|

1993年4月撮影 |

|

この『五僧』、今でも二つの家屋が、ゆがみながらも支柱で支えられ、何とか姿を保ち続けている。元の住民の方が頻繁に訪れ、手入れされているということがよくわかる。権現谷林道沿いにある墓碑もいつもきれいに手入れされている。これらの様子を見ると、故郷を捨てたというのは似合わないことばだ。故郷を去った人たちが、今なお故郷をしのび、かつての故郷を訪れて、そして消えようとしている古き故郷を子どもたちにも伝えてゆく。子どもたちは、消えゆく父や母の故郷を見て何を感じ、何を思うのだろうか・・。 |

|

|---|

|

2001年8月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

のこされていったものたち・・ |

|

【参考資料】 |

| ←明幸、武奈へ | 地図へ | 保月へ→ |

| ■e−konの道をゆく■ |