杉

━滋賀県犬上郡多賀町━ |

|

|---|

杉

━滋賀県犬上郡多賀町━ |

|

|---|

|

『五僧』『保月』と続いた旧脇ヶ畑村のレポートの最後は、三集落の西端に位置する小集落『杉』である。その昔、五僧越えが近江と美濃、伊勢をむすぶ主要道の間道として多くの旅人に利用されていた頃から『杉』は、脇ヶ畑地区の近江側の玄関口にあたる集落として、戸数は多くはないものの栄え続けてきた。玄関口としての役割を担っていたことは『杉』を起点に四方に山道が残っていることからもよくわかる。カルスト台地のわずかな平地部ゆえ、600mもの標高、そして厳しい冬など決して生活に恵まれた環境があるわけでは無いが、特産の牛蒡などは京都に出荷され正月料理として大変重宝がられたという。製炭など自然を相手にしての収入で生きてゆける時代はそれなりに生活することができていたのだ。しかしながら時は流れ、昭和の燃料革命後、生きる糧を失った人たちの離村が急速に進み、歴史ある村も遂にはその歴史を閉じることとなってしまうのである。 |

|

|

|---|---|

|

2001年8月撮影 |

2001年8月撮影 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

|---|

|

2005年4月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

|---|

|

2001年8月撮影 |

|

多賀町史には「昭和48年に廃村」という記述があるが、現実には先の『保月』同様、きれいに手入れされている家屋が一軒残っており、その状況から見るとその家屋には暖かい季節には住民が戻って来られているものと思われる。だがその集落全体の雰囲気は『杉』と『保月』とは随分と違っている。『保月』が神社やお寺の他、何軒かの家屋に人の温かみが多く感じられ、集落全体として廃村というイメージをあまり持たないのに対し、『杉』はいかにも廃村というイメージが強く感じられる。確かに一見、手入れされていると感じられる家屋も何軒かあるものの、よく見るともう窓ガラスもない状態であったり、壁板は破れ戸が開かれたままになっていたりする。そしてそれ以外の大部分の家屋はもっと荒廃が進んでおり、倒壊寸前で手の施しようのない状態であったり、屋根に穴があいて雨ざらしになっているなど、明らかにもう人の住めるような状態でないことがわかる。 |

|

|---|

|

2005年4月撮影 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

|---|

|

2001年8月撮影 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

お寺や神社なども既に移住先に移されており(「光明寺」は昭和52年に移転)、『保月』が今なお集落に寺社ともに残されて手入れされているのとは大きく違っている。人の集う場が『保月』にはまだ残されているのである。『杉』では、集落の真ん中あたりの広場の入り口に立てられた寺跡の横の木製の看板もほとんど字はかすれて消えかけており、ただ「立入禁止」「山林に無断で立ち入るべからず」と書かれた鉄製の看板のみが荒涼とした景観の中で目立っているのである。 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

そういえば、ここは他の集落以上にこのような禁止の看板が目立つ。これは脇ヶ畑地区の表玄関という性格上、不法投棄や不法な住居への侵入、窃盗の被害が遭いやすかったからなのだろうか。いずれにしても脇ヶ畑地区だけではなく、旧芹谷村の各地域の廃村、過疎の村の多くがこのような「犯罪」の被害を受けていることは紛れもない事実である。旧芹谷村の『甲頭倉』に至っては、その進入路に鉄製の立派なゲートができているが、家屋をそういった犯罪から守る為のやむを得ない手段だったのだろう。まことに嘆かわしく悲しく、そして腹立たしいことである。 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

ひとことだけボヤかしていただきたい。「お前のボヤきなど聞きたくないゾ。」と思われる方は、この部分をとばしていただければ、と思う。ことあるごとに書かせていただいているのだが、こういった廃村や廃墟などへの不法な侵入についてである。窃盗などは明らかに犯罪であるのだから、問題外であるのでここではふれない。 私は廃村や過疎の村で家屋やその集落のいろいろな風景の写真撮影をする。それらのものを美しく感じるから撮りたくなる。それらのものが貴重なものであるからせめて写真に残したくなる。撮りたいものの中には、できるだけ近づいて撮りたい、というものもある。しかし自分の中で「これだけはやめよう」というルールを作っている。公道から集落の様子や家屋を撮ることは問題ない。しかし写真撮影であろうとなかろうと、他人の所有の土地に無断で入ることは法にふれる行為である。建物内に無断で入る行為は、言わずもがなだ。 |

|

|---|

|

2005年4月撮影 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

私の中での線引きとしては、廃村などで明らかに崩れ残骸化している家屋、そして扉や窓、壁などもなくなってしまっているような家屋などについては、外から見える範囲で写真撮影をさせてもらっている。ただ土足で家屋内に入り込んで残された家具の扉を開け中味を見たり、当時の住民の方のプライバシーに関するものをのぞき趣味的に撮影したり、などは決してしたくない。もちろん閉まっている戸や窓を開けて中に入ったり撮影したりなどは言語道断である。個人の家屋などの場合、基本的には自分がされて不快に感じるようなことは、決してしたくない。訪れた時にある状態のままを撮影し、元のままの状態でその場を去る、これが部外者のせめてものマナーだと考えている。ただ廃校など、個人のプライバシーなどの対象とならない場合は、自由に入れる状態の場合は中に入って撮影させてもらっていることもある。人それぞれ廃村などの探索時には線引きなどあると思うが、私はこれらのことを気をつけている。もちろんそれでも他人の土地に入っていることには違いない。もしそれで持ち主の方がこのサイトをご覧になった時にそのことを不快に感じられたなら、趣旨や状況を説明させていただこうと思う。しかしそれでも不快な気持ちをもたれるとしたら、その項の公開は控えようと考えている。 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

本題に戻ろう。『杉』の集落であるが、現在『杉』集落ならびに脇ヶ畑村へ行く道は県道の「久徳上石津線」が主道となっている。この他にも芹川上流の集落『河内・山女原』もしくは犬上川上流の集落『大君ヶ畑』から権現谷林道に入って『五僧』あたりで久徳上石津線に合流するというルートもあるが、いずれも道は極狭路で落石や崩落などで道が荒れていることが多い。江戸時代から利用されてきた五僧越え(島津越え)の道は杉坂峠より『八重練』に向かう山道で、現在の主道が『栗栖』へ向かっているのとは少し違っている。この久徳上石津線は、大正の頃から計画されていたものの、郡費だけで工事をまかなうのが難しく、昭和に入ってようやく県道に認定され改修工事されたものである。計画の当初は五僧越え同様『八重練』や『四手』と結ぶ案もあったようであるが、最終的には芹谷の多賀榑ヶ畑線とを結ぶ現在の形となっている。しかし今なお県道とはいえ斜面を九十九折に上る道は極めて狭く、車のすれ違いも困難で、冬場には雪で通行できなくなる期間も長い。 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

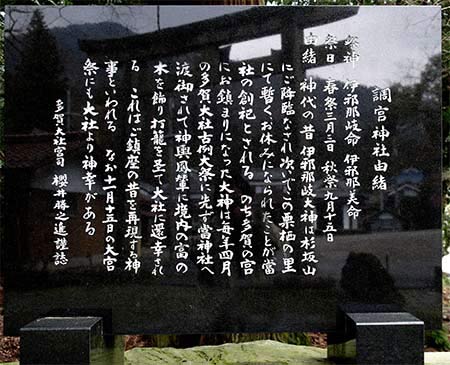

久徳上石津線の道の入り口にあたる集落『栗栖』の芹川を渡ったところに調宮神社という神社がある。ここの石碑に「神代の昔、伊邪那岐大神は杉坂山にご降臨なされ、次いでこの栗栖の里にて暫くお休みになられたことが當社の創祀とされる。のち多賀の宮にお鎮まりになった大神は・・」とあるよう、この地は昔からの由緒ある地のようである。『保月』の項でもふれたが、多賀大社の「伊邪那岐命」と「伊耶那美命」は伊勢神宮の「天照大神」の親神である。その伊邪那岐大神が降臨された地、お休みになられた地ということだそうだ。 |

|

|---|

|

2005年4月撮影 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

この調宮神社前の橋「飛ノ木橋」から道を上ってゆくと4km程で杉坂峠に着く。下界の集落や琵琶湖が見下ろせる大変景観の良いところである。そこには御神木がありその横に御神木の由来を説明した看板が立っている。この御神木も大変由緒あるものということがわかる。 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

神様が食事に使った箸を地面につきさされ、それが芽を吹き御神木になったなど、なんともいい感じではないか。なんとなくこの地に立つとその情景が目に浮かんできたりするのは私だけなのだろうか。琵琶湖の景色を見ながら弁当を食べて割り箸をつきさしてみようかな、など思ってみたがコンビニ弁当では絵にならないし、ゴミを作るだけなのでやめておくことにした。ちなみに杉坂峠ならびに御神木は、その場に行かなくても麓の道入り口の飛ノ木橋あたりから鈴鹿の山方向に見ることができる。 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

|

|---|---|

|

2005年3月撮影 |

2001年8月撮影 |

|

この杉坂峠を下り、また上る。すると800m程で『杉』の集落に着く。ちなみに『杉』から3km程でお地蔵さんの祠がある地蔵峠に至り、そこから『保月』の集落までは700m程となる。この地蔵峠にもたいそう立派な杉の木がある。そして祠にはいつ行っても花が供えられている。一体誰がこのような所まで来て花を供えているのだろうか、などいつも感じてしまう。季節のいい時ならまだわかるが、まだまだ寒い雪の残る時期でもきれいにされているのだ。昔からこの地に住み、厳しい環境の中からもこの地から恩恵を受け生活し続けた人々の思いを感じる時である。それと同時に、いつまでこの祠に花が供えられ続けるのだろうか、なども考えてしまう。 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

さて、この『杉』の集落であるが、「脇ヶ畑史話」には先に述べた「御神木を守る人々の子孫といわれる」と書かれている。正式な史料などが残っていないためこのような記述の仕方になっていると思われるが、距離や位置を考えても何の不自然さもない。古代の神の由緒ある御神木を守るという甚だ重要な任務に大変誇りを持ち、雨の日も雪の日もそれこそ命がけで御神木を守り続けてきた『杉』集落の人々の姿が目に浮かぶ。そしてそれは長らく受け継がれてきたことだろう。だが今の『杉』はもうその役割を終え、ただ荒涼とした風景を見せてくれるだけだ。『五僧』『保月』と道を岐阜県側から逆走してきた場合に、荒涼さをより強く感じてしまう。先にも述べたが『保月』には人の温かみを感じる家屋がいくつかあり、さらに道沿いにある寺や神社には季節になると手入れされ花がきれいに咲き誇る。そして人の声も多く聴くことができる。その余韻を持ったまま道を進み『杉』に至ってしまうと、人の温かみが過去のものになってしまうことの寂しさをより強く感じてしまうのである。 |

|

|---|

|

2004年6月撮影 |

|

|---|

|

2005年4月撮影 |

|

|---|

|

2005年4月撮影 |

|

道沿いにあった寺「光明寺」はもう移転され、道向かいの石段を登ったところにある「春日神社」ももう祠の中は移されているようである。それでも移転先の光明寺では、毎年1月に字集会が行なわれているそうで、その時にはいくつかの移住先に散ってしまった人々が集まり、区長の選出や年中行事についての話し合いなどがされているそうである。人々の集いの場が『杉』の地から新たな移住場所に移されただけと考えると、寂しさなんてものは集落跡を通る何もしらない者の感傷にすぎないのかもしれない。 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

それでは旧脇ヶ畑村の集落『五僧』『保月』同様、町史より人口の推移を見てみよう。

明治11年:戸数18、人口74人 これをみると『五僧』同様、昔から小集落を維持し続け、世帯数の変化はあまりなかったことがわかる。しかし他のこのあたりの集落と同じく、燃料革命の影響が顕著に出始める昭和40年代から急速に人口が減少し、やがては廃村へといたってゆく。さらに『保月』にあった脇ヶ畑小学校ならびに多賀中学校脇ヶ畑分校が昭和43年に閉校になり教育の場が地域からなくなってしまったことは、小さな子どものある家庭にとって村を離れる決定的要因となったことだろう。昭和50年、60年に世帯数が増えているが、それがどういうことを意味しているのかは現状ではわからない。ただ2005年春現在、私が見た限り人が住める状況にある家屋は1戸であった。 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

学校といえば、『保月』の項で脇ヶ畑小学校と多賀中学校脇ヶ畑分校の写真ならびに位置関係についての疑問があったが、このことについてその後のことを報告しておきたい。まず下の3枚の写真を見ていただきたい。 |

|

|---|

|

井原耕造氏撮影:多賀町立博物館「多賀のむかしの写真展」より

|

|

|---|

|

1992年8月撮影 |

|

|---|

|

井原耕造氏撮影:多賀町立博物館「多賀のむかしの写真展」より |

|

上の2枚は『保月』の項と同じものである。そしてもう1枚は多賀町立博物館の「多賀のむかし写真展」でその後に公開されたものである。この写真をよく見ていただくとおわかりになると思うのだが、建物中央の入り口こそそれぞれ違っているが、それ以外の壁面や窓の様子は全く同じである。つまりこの建物は全て同じもの、道沿いに立てられていた多賀中学校脇ヶ畑分校である。現在の「脇ヶ畑小学校跡」の碑がある所である。何らかの理由で中央の玄関口は工事され形を変えたのだろう。雪の重みなどで痛んでしまったのかもしれない。そして最終的には、私の撮影した写真のように玄関の屋根そのものもなくなってしまっている。玄関口の形状が違っていた為に、違う建物であると思い込んでしまっていたわけである。 |

|

|---|

|

2005年4月撮影 |

|

|---|

|

2005年4月撮影 |

|

|---|

|

2005年4月撮影 |

|

|---|

|

2005年4月撮影 |

|

|---|

|

2005年4月撮影 |

|

そして小学校であるが、『保月』の項で書いた脇ヶ畑分校で以前に教鞭をとっておられた方の言われるとおり、中学校奥の高台にその跡を見ることができた。もちろん建物など一切残ってはいないが、建物の基礎や木製のブランコ、敷地周りの金網、そしてトイレと見られる跡など、今でも残っている。だが残念ながら、未だ小学校の校舎の写真などの当時の学校の様子はわからないままである。校庭内には多くの桜の木が残る。春の季節には、下界とは一足遅い桜の開花を味わいながら多くの小学生たちが通ったであろう。だがこの地で、もう子ども達の元気な声が響くことは二度とない。『五僧』『保月』『杉』というわずか3つの字で構成された脇ヶ畑村の歴史は既に閉じて久しく、今は当時のことを知る者のみ昔の面影を感じることができるのである。 |

|

|---|

|

井原耕造氏撮影:多賀町立博物館「多賀のむかしの写真展」より

|

|

|---|

|

2005年3月撮影 |

|

|

|---|---|

|

2005年3月撮影 |

2005年4月撮影 |

|

季節の厳しさに耐えていた『杉』の家屋達。年々姿を変え、その多くは自然にかえろうとしている。ただ人の姿は見られなくなっても、季節になるといろいろな花が自然の中で新芽を出し、そしてたくましく咲き誇る。かつて自分達を植えてくれた主の手から離れたた色とりどりの花たち。荒涼とした中でもこの集落を彩る花たちの風景、これが新たな『杉』の姿なのかもしれない。 |

|

|---|

|

2001年8月撮影 |

|

|---|

|

2005年4月撮影 |

|

|---|

|

2001年8月撮影 |

故郷の生まれ育った思い出の家屋 |

|

【参考資料】 |

| ←保月へ | 地図へ | 多賀鉱山跡へ→ |

| ■e−konの道をゆく■ |