奥川並

奥川並(滋賀県伊香郡余呉町) |

|

|---|

奥川並

奥川並(滋賀県伊香郡余呉町) |

|

|---|

|

|

|

|---|---|---|

|

2006年9月撮影 |

2005年6月撮影 |

|

遠く大阪湾に注ぐ淀川の源流とされる高時川、その上流の奥深い山間の谷に点在する廃村群、『小原』『田戸』『鷲見』『尾羽梨』『針川』『半明』。その『田戸』から東へ分かれる未舗装狭路をさらに岐阜県側へ山奥に4km程進むと、最奥の集落『奥川並』にたどりつく。ただでさえ山奥深いところを、さらに断崖絶壁の悪路を奥に入ってゆくのである。なぜこんな所に人が住んでいるのだろう?と、訪れた者は誰しも思うことだろう。しかしながら今でこそ廃村となってしまったこの地も、明治22年の頃には戸数36、人口187名を数え、今とは全く違った風景を見せてくれていた。山の幸だけでも生活してゆける時代だったということなのか、今からでは全く想像がつかない。現代を基準にものごとを判断をした場合、このような僻地に集落が存在する理由などどこを探しても見つからない。時代の流れとともに、人は住みやすくなったのか、住みにくくなったのか、いったいどちらなのだろう。少なくとも、自然に逆らって人間が生きている、ということは確かである。 |

|

|---|

|

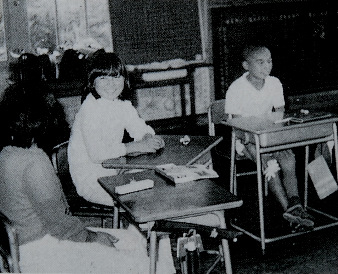

「ふるさと丹生小学校のあゆみ」より |

|

|---|

|

「ふるさと丹生小学校のあゆみ」より |

|

|---|

|

「ふるさと丹生小学校のあゆみ」より |

|

私が初めて『奥川並』の存在を知ったのは‘びわこ放送’という地元のTV局のニュース番組の1コーナー「地図から消えた村」を見た時であった。たしか1991年か2年の頃だったと思う。その中の映像の中に写されていた熊の姿、これが当時とても新鮮に感じた。そして番組が終わるや否や地図を広げ、早速場所を確認した。滋賀県最北の地、余呉町の奥の丹生地区、そこからまたさらに山奥深く行くという、その地理的な条件だけでも十分魅力的だった。また『奥川並』と書いて「おくかわなみ」ではなく「おくこうなみ」や「おっこうなみ」と読む、その‘音’にも何ともいえない魅力を感じたのを覚えている。なお余呉町にある余呉湖の西側に『川並』という集落があるが、この『奥川並』とは関係無いようである。 |

|

|

|

|---|---|---|

|

2006年9月撮影 |

2006年9月撮影 |

|

|

|---|---|

|

2006年9月撮影 |

2007年4月撮影 |

|

このあたりは、生活や交通の不便さはもちろんのこと、近畿圏屈指の豪雪地帯という厳しい自然条件。3mもの雪が積もることもめずらしいことではない。雪が積もると村をつなぐ唯一の道は閉ざされ、外部からは遮断されて完全に孤立状態となる。そうなれば当然外に出て仕事をすることなど不可能。通常の出入り口は使えず、雪の中から家を掘り起こす感覚で隣家を探す。そして屋根の破風から中を覗き込むと囲炉裏の火を唯一の暖とした住人の姿が暗がりの中に見える、そんな状態だ。病人が出ても道が閉ざされているので医者に見せることも不可能。どうしてもという場合は、村の男たちが総出で雪の急斜面に人力で踏み固めた道を作り、病人を戸板に乗せて運ぶ。隣村に着く頃には、運び手も皆体力の限界。後は隣村に託し、その次の隣村へ運ぶ。それでも患者が助かればよいが、結局間に合わず命を落とすことも少なくなかったという。雪で孤立した中で死人が出ても運ぶことも埋葬することもできない。どうするかといえば、雪解けまで雪の中に埋めておくしかない。そして春が来て雪が融けだす頃に遺体を掘り起こす。愛する人の死を受け入れるだけでも辛いことなのに、このように遺体を放置せざるを得ない悲しみ。さらにそれを掘り起こした時に、愛する人の変容した姿までも受け入れなければならない残酷な現実。そういえばこれと全く同じような話を、岐阜県と富山県の県境の豪雪の秘境の地『桂』や『加須良』でも聞いたことがある。これらのことはこの地域だけではなく、全国の山深い豪雪地帯では長らくの間、悲しくも普通のことだったのかもしれない。また、当然というか、豪雪地帯ゆえ冬から春先にかけては、常に雪崩の恐怖に怯える日々が続く。ちなみにこの『奥川並』をはじめとした北丹生六ヶ字の『針川』『尾羽梨』『鷲見』『田戸』『小原』に電気が通じたのは、昭和36年のこと。これだけ遅れたのは、決してこの豪雪と無関係ではないだろう。 |

|

|---|

|

「ふるさと丹生小学校のあゆみ」より |

|

|---|

|

「ふるさと丹生小学校のあゆみ」より |

|

また山間部ゆえ田畑の耕地面積も猫の額ほどなので、畑作・稲作を生業とすることは難しい。また人工林が少ないため林業も期待できない。結局生活の糧は炭焼きのみ、という状況だったのである。それでも人々が何百年という長きに渡って集落を形成し維持してこれたのは、それだけ炭の需要があった時代が続いていた、ということなのだろう。だがその製炭業も、戦後の燃料革命のために絶望的な状況となってゆく。 燃料革命前の昭和29年には26戸119人もの規模を誇っていた『奥川並』であったが、炭の需要が無くなり働き場を失った若い者たちは、当然のように職を求めて山を降りることとなる。離村直前の頃には、20歳代、30歳代の男子数は0で、0〜5歳の乳幼児数も0だったという。これからの村を担う働き手たちは全て村を離れていった、ということだ。それでも離村直前にはまだ村は17戸54人の規模を維持している。しかし結局先行きを考えると村の存続が難しくなるのは明らかで、村人はもちろん、余呉町行政もこの現実に強い危機感を持つ。そして昭和44年の雪に閉ざされる前の11月、ついに全員離村という結論に到ることとなる。どのような手立てをとってみても、この地に明るい未来を作ってゆくことができない、という判断だったのだ。この地域の廃村群の中で最初に離村した村、それが最奥の集落『奥川並』だったのである。 |

|

|---|

|

「ふるさと丹生小学校のあゆみ」より |

|

|

|

|---|---|---|

|

2005年11月撮影 |

2005年11月撮影 |

|

このような厳しい現実による危機感は近隣の村『尾羽梨』『針川』も同様に抱えており、一冬ふた冬越した後にこの二つの集落も、それぞれあとを追うように離村する。『小原』『田戸』『鷲見』『半明』については、別項で述べているように、直接の離村の原因はそれよりずっと後のダム建設によるものである。しかし実際は、『鷲見』などは当時、先に離村した3集落に続いて集団移住の計画が進められていたものの資金不足などにより計画が中断してしまい離村が実現しなかった、という経緯がある。形の上では「離村を視野に入れながらもできない状況にあった」ということだったようだ。 |

|

|---|

|

2007年4月撮影 |

|

|

|

|---|---|---|

|

2007年4月撮影 |

2007年4月撮影 |

|

|

|

|---|---|---|

|

2007年4月撮影 |

2007年4月撮影 |

|

さてそれでは『奥川並』の歴史的な部分に少しふれておこうと思う。この『奥川並』の発生は『針川』『尾羽梨』『鷲見』『田戸』『小原』など他の5集落とは少し違っている。このような興味深い言い伝えがある。「川の上流から箸が流れてきて、初めて川奥の上流に人が住んでいるのを知った」というのである。ここでいえば下流にある『田戸』の集落の人たちが、奥川並川の上流から流れてきたそれらのものを見て『奥川並』の存在を知ったということか。お伽噺のようだがこれが事実だとすると、それまで『奥川並』は下流地域との交流どころか、その存在さえ知られてなかったということになる。長きに渡って人知れぬ‘隠れ里’として成り立っていたということだ。 |

|

|

|

|---|---|---|

|

2007年4月撮影 |

2007年4月撮影 |

|

|

|

|---|---|---|

|

2007年4月撮影 |

2007年4月撮影 |

|

|

|

|---|---|---|

|

2007年4月撮影 |

2007年4月撮影 |

|

丹生ダム建設により水没する地域の歴史や民俗について克明に記した「高時川ダム建設地域民俗文化財調査報告書(滋賀県余呉町発行)」の‘婚姻’の項に大変興味深いことが書かれている。 |

|

|---|

|

「近江・美濃の峠道」 |

|

また、『奥川並』集落そのものも口川並と奥川並の二つがあり、やがて奥川並のみに吸収されたということも書かれている。これは元は『近江伊香郡志』に記されていたもののようだが、大変興味深い。しかし一方では同じ「高時川ダム建設地域民俗文化財調査報告書」に、奥川並は以前は『川並』であったが、余呉湖の西にある集落『川並』と紛らわしくなるので『奥川並』と呼ばれるようになった、とも書かれている。‘奥’がついた理由が今ひとつ曖昧なのである。 |

|

|---|

|

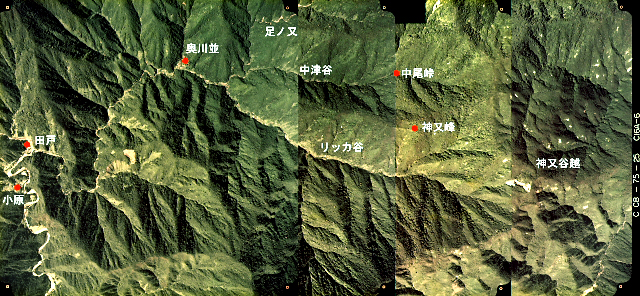

「奥川並周辺の空中写真1」 |

|

など考えている時に面白いものを見つけた。奥川並集落の古地図である。時代は江戸時代というから、ちょうど奥川並と口川並について考察するにはちょうどよい時期のもの。その地図では奥川並集落はすでに一つしかない。川(奥川並川)沿いに細長く畑地が点在し、その支流周辺、すなわち今の奥川並と思われる所に屋敷が集まっている。注目すべきは、その集落のある地より川下に下がった所の別の支流沿いに不自然に畑地が密集していることである。それもけっこうな数だ。奥川並とそことが距離がどれだけ離れているのかということは残念ながらこの地図ではわからない。しかしこの図を見る限り、なぜこの畑地の密集地に家屋がないのか、人が住んでいないのか、などと疑問を感じるような地形ではある。勝手な推測であるが、この下流の畑地の密集地域こそかつての『口川並』跡だったのではないのだろうか。何もかも人力に頼らなければならない時代、家屋から田畑が近いことにこしたことはない。そう考えると、そこに人家があることはごく自然なこと。どのような理由でそこの住人が奥川並へと居を移したのかはわからないが、奥川並と口川並の位置関係をこの絵図を見ると、そのようにも思ったりする。しかし現代の地図とは違い距離も地形も甚だ大雑把、しかも250年も前のこと。もはや詳細をつかむことはできないのが現状である。「国土画像情報(カラー空中写真):昭和50年度撮影・5万分の1地形図名‘敦賀’」を見ると、やはり集落のあった西側(川下)に奥川並川に流れ込む谷(支流)のようなものが見られるので、おそらくここが古地図の‘不自然な畑地の密集地域’だと思われる。すなわち『口川並』があったと思われる所である。まあ、これについては「幼稚な推測」程度に見ていただければと思う。 |

|

|---|

|

「奥川並周辺の空中写真2」 |

|

|

|

|---|---|---|

|

2006年9月撮影 |

2006年9月撮影 |

|

今でこそ県境がきちんと定められているが、それでも実際に山に線や壁があるわけではない。境界自体が曖昧な時代であればなおさらそんなことおかまいなく、菊の御紋の後ろ盾を持つ木地師たちは良木を求めて山奥深くどんどん入ってゆき、山の稜線や頂から良木のありそうな山を見つけては腰を落ち着け轆轤を回す、そんな生活をしていたのかもしれない。稜線を東に下れば美濃の国、さらに下ると『川上』集落、稜線をつたって北へ行けば『尾羽梨』へ下りる谷、さらに行けば越前の国・・というように、このあたりの山続きで結ばれた地を木地師たちはかけめぐり、定着するようなことがあればそこが集落となっていった、周辺の山深い集落の発生の多くはそんな感じなのではないだろうか。現実に『尾羽梨』の集落を流れる尾羽梨川の上流にある尾羽梨山付近にはその昔に木地師の集落があり、下流の『尾羽梨(現在の集落跡地)』の者たちに見つかって家屋を焼き払われその地を追われたということが、この「高時川ダム建設地域民俗文化財調査報告書(滋賀県余呉町発行)」に書かれている。そしてその追われた木地師集団が『奥川並』へ泣く泣く逃れたという言い伝えも残っている。同じ木地師集落である『奥川並』に助けを求めたということなのか。 |

|

|

|

|---|---|---|

|

2007年4月撮影 |

2007年4月撮影 |

|

|

|

|---|---|---|

|

2007年4月撮影 |

2007年4月撮影 |

|

この尾羽梨山の木地師集団、県境の山から下って集落を形成したのは『奥川並』と似ているが、その地を追われることになってしまったのは時代背景の違いからなのか、それとも他に何か理由があったからなのか・・。それにしても家屋まで焼き払われたということが、何か気になって仕方が無い。なぜそこまでする必要があったのだろう。ましてや木地師は菊の御紋の後ろ盾があるはずだ。そこには何か大きな理由があったのではないだろうか。いろいろ想像してみるが、所詮何の根拠も無い虚しい想像に過ぎない。

なお木地師発祥の地、旧永源寺町(現東近江市)の『蛭谷』には、その尾羽梨山の木地師の存在を示す供養碑が今なお残っている。この供養碑には「当国尾羽梨山」と刻まれており、1836年に蛭谷の筒井八幡宮が焼失した際、その再建への寄附勧進(1841年)と落慶式典挙行(1846年)のために尾羽梨山の木地師が参詣し、先祖菩提を願って建立したものと見られている。道端にさりげなく残るその碑には、160年を経た今でも‘尾羽梨山’の文字が残り、尾羽梨川上流の木地師集団の存在を物語るのである。今更ながら物言わぬ歴史の証人の重要さを感じるばかりだ。

|

|

|---|

|

2007年1月撮影 |

|

|

|

|---|---|---|

|

2007年1月撮影 |

2007年1月撮影 |

|

そういえば歴史に関して興味深い話が残されている。戦国の武将、島左近が1600年の関が原の戦いで敗れた時にこの地に落ちのびたというのである。私は歴史は詳しくないのでよくわからないが、この島左近という人物、関が原の戦いを描いた古い映画(題名はそのものズバリ『関が原の合戦』だったような?)で、あの三船敏郎が演じているとういから大変な人物なのだろう。「三成に過ぎたるもの二つあり、島の左近と佐和山の城」という有名なことばからも、そのことがよくわかる。徳川家康率いる東軍に敗れた西軍の雄、石田三成の知将として関が原の合戦で戦死したという記録が、岐阜県の関が原にある資料館にはあった。実はそうではなく、もし本当にこの地に落ちのびていたとしたら、それはなかなかのロマンである。この時代、敗軍の名のある武将の首は敵軍はもちろんのこと落ち武者狩りなどの格好の標的となる。しかし島左近は首はもちろんのこと、遺体が確認されたという記録も残っていない。 |

|

|

|

|---|---|---|

|

2007年4月撮影 |

2007年4月撮影 |

|

また島左近の末裔と思われる方が現在、静岡県天竜市におられるという。その天竜市の言い伝えによると、「左近は奥川並を逃れて美濃に入り、奥三河を経て秋葉街道、そして天竜川を下って今の天竜市にたどり着き、造り酒屋を営みその生涯を終えた」とある。そして天竜にたどり着いた時には妻子もいた、ということだ。左近の生まれは1540年とされており、合戦のときは60歳を超えていた。昭和48年に『奥川並』の地元余呉町の鏡岡中学校の郷土クラブによってまとめられた「消えゆく里の記録」の中で、奥川並が彦根藩の領地となったのは寛永10年と記されている。また「角川日本地名大辞典25滋賀県」では、「寛永11年には、村高15石余(寛永高帳)で、旗本土井氏の知行地であったが、元禄14年には、村高11石余(元禄郷帳)で、彦根藩領となった。」とある。寛永10年というと1633年、元禄14年というと1701年だ。彦根藩領になったのが年代の古い1633年(寛永10)だとしても、左近が奥川並を出たのは90歳前後ということになってしまう。その年齢でこの地を離れ天竜までたどり着き、造り酒屋を新たに始めたとはどうも考えにくい。寛永10年に奥川並を離れたとすると、左近は奥川並で30年も生活していたことになる。そこで妻子を持ったか妻子を呼び寄せたかはわからないが、左近というより奥川並にいた‘左近一族’が奥川並を離れ天竜までたどり着き造り酒屋を始めた、という方が私などにはしっくりくるような気がするが、今となってはわかるはずもないこと。しかし両地方で言い伝えが残されており、それらがある程度つながることは、この言い伝えが単なる言い伝えでないような気もする。しかし、いかんせん隠密に進められたこと、古文書などの記録が残っているはずもなく全てが言い伝えの世界。もし左近が本当に奥川並の地より天竜市へと行き着いたとするなら、先に述べた国境にある中尾峠から美濃の国「川上」へと入ったと考えられるが、そこから天竜にいたるまでの道中に何らかの証拠となる記録が残っていたとしたら、これはもう史実を覆す大発見になる。などなど思いを巡らすのも歴史のロマンなのかもしれない。 |

|

|---|

|

2007年4月撮影 |

|

|---|

|

1993年9月撮影 |

|

|

|

|---|---|---|

|

1993年9月撮影 |

1993年9月撮影 |

|

私はこの『奥川並』に、1992年から93年にかけて何度か訪れている。廃村から20数年たった時である。田戸からの断崖絶壁の悪路を4km程進むと、やがてきれいに手入れされた大きな墓碑が見えてくる。いつ訪れた時もきれいな花が供えられており、ここを去った人たちのご先祖様を大事にされている気持ちが伝わり、心打たれたものだ。故郷の地を離れてもその思いは決して離れることはない、そういう思いを強く感じた。『尾羽梨』『針川』と違い、比較的近くに集団移住という形がとれたので、そのようにできるというのもあるのだろうが、それでもこのような不便な地に、花を枯らすことなく通い続けるというのは並大抵のことではない。先祖を大事にするという気持ちを、現代人とは比較にならないほど昔の人たちは持っていたのだろう。先祖に感謝する気持ちや高齢者を敬うという気持ちが持てなくなった現代人の姿と、我が子が親を、親が我が子を平気で殺してしまうような事件が珍しくなくなってしまったこの社会との関係、決して無関係ではないという気がする。 |

|

|

|

|---|---|---|

|

1993年9月撮影 |

2007年4月撮影 |

|

|

|

|---|---|---|

|

1993年9月撮影 |

2006年9月撮影 |

|

|

|

|---|---|---|

|

1993年9月撮影 |

2006年9月撮影 |

|

訪れた当時、残されたいくつかの家屋はかなり荒れてはいるものの、まだ建物としての形は残されており、中には元の住民の方がここにお墓参りに訪れた時や、山仕事で訪れた際に休憩場所として使用されているように思われるものもあった。開け放された扉から中をのぞいてみると、いろりにはこげた薪が残されていたり、醤油の瓶が残されていたりしていた。ついさっきまで人がいた、という感じであった。おそらく奥川並出身の方が、山仕事にでも来られていたのかもしれない。また、家屋やその周りは草に覆われているが屋根や壁が倒れたり崩れたりしないよう支えがされていたり、わずかな斜面を利用したのであろう畑の跡地らしきものが残されていたりで、まだ人のにおいや生活のにおいを十分に感じることもできた。また奥川並川に架けられた丸太橋の向こう側には崩れかけた丹生小学校奥川並分校の姿を見ることもできた。川向こうのその地は、とてもじゃないが学校があるような場所とは思えないような広さ。廃村前は日が当たり明るかったこの場所も、今は杉の植林で晴れた日の昼間でも薄暗くうっそうとしている。それも廃村後20数年の歳月がこのように変えてしまったものだったのだろう。この丸太橋の下は川面まで数メートル。渡る決心をするには余りにも不安な苔むした丸太。結局迷いに迷った末、渡ることはあきらめたのを覚えている。 |

|

|---|

|

2007年4月撮影 |

|

|

|

|---|---|---|

|

1993年9月撮影 |

2007年4月撮影 |

|

|

|

|---|---|---|

|

1993年9月撮影 |

2006年9月撮影 |

|

|---|

|

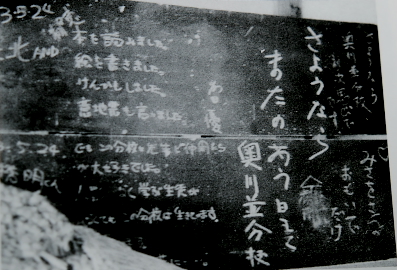

「ふるさと丹生小学校のあゆみ」より |

|

それからもう10年以上も訪れることは無かった、というかダム工事の関係で入ることができない期間が長かった。その間、主を失った老家屋はどうなっているのだろう、墓碑はどうなっているのだろう、学校は崩れ去ってしまったのだろうか‥などなどいろいろ思ったりしたものだ。何度も訪れては、置かれている車止めを恨めしく思い引き返した。そしてようやく訪れた時、これらの老家屋は何度も厳しい冬を越すことができるはずもなく、墓碑を除き全ての建物は姿を消してしまっていた。我が物顔にふるまう雑草が消える季節にだけ、わずかに建物の残骸や基礎が姿を現す。今、子どもたちの声で賑わっていた頃の小学校の写真と、廃墟となって崩れつつある校舎の写真、そして現在の学校跡の写真を見ると、そのあまりにものコントラストの違いに何とも言えない切なさがこみ上げてくる。もう間もなく村が無くなり、学校も消える。その最後の日の登校。教室で一人一人がチョークを手にし、それぞれの思いを黒板に綴る。もうその黒板に書かれた文字が消されることはなく、何年もの年月の後に校舎とともに崩れるのを待つだけ。子どもたちが、村人たちが、先生が校舎を後にし、この地を去ってゆく。それらの映像が勝手にイメージとして浮かんでくる。不便な場所から明るい日の当たる場所へ、希望に満ちて人々は村を去ったのか、先生は、生徒はどういう思いで最後の授業を終えたのか、思いは尽きない。 |

|

|

|

|---|---|---|

|

「ふるさと丹生小学校のあゆみ」より |

「ふるさと丹生小学校のあゆみ」より |

|

|---|

|

「ふるさと丹生小学校のあゆみ」より |

|

|---|

|

「ふるさと丹生小学校のあゆみ」より |

|

今なお迷走する丹生ダム建設。水を貯めるダムとするのか、それとも穴あきダムとするのか。規模縮小というだけで、具体的な見通しは立たない状態だ。この先計画がどのように変わっていくのかわからないが、いずれにしても『奥川並』という歴史ある集落が歴史の幕を閉じ、自然にかえり消えてしまったということだけは間違いない事実。ここに残る墓碑、きれいに手入れされているこの墓碑、これらを支える人々の心は変わることがなくても、流れゆく時間は確実に状況を変えていってしまうということを感じるのである。 |

|

|

|

|---|---|---|

|

2007年4月撮影 |

2007年4月撮影 |

|

|

|

|---|---|---|

|

2007年4月撮影 |

2007年4月撮影 |

廃屋の中の風景 |

|

【参考資料】 |

| ←針川・尾羽梨へ | 地図へ | 小原谷へ→ |

| ■e−konの道をゆく■ |